“呼吸微环境”是指人的每一次呼吸可能触及到的口鼻周围的三维空间区域,是“人体微环境”的重要组成部分;“呼吸微环境”可分为“自然呼吸微环境”与“人工呼吸微环境”两种。

“自然呼吸微环境”是由外部环境围绕人体呼吸道开口自然过渡而成的三维空间区域;“人工呼吸微环境”则为人工干预的具有一定边界的,并可与外部环境有效隔离的三维空间区域;例如,宇宙飞船上使用的太空盔即是航天员的“人工呼吸微环境”。

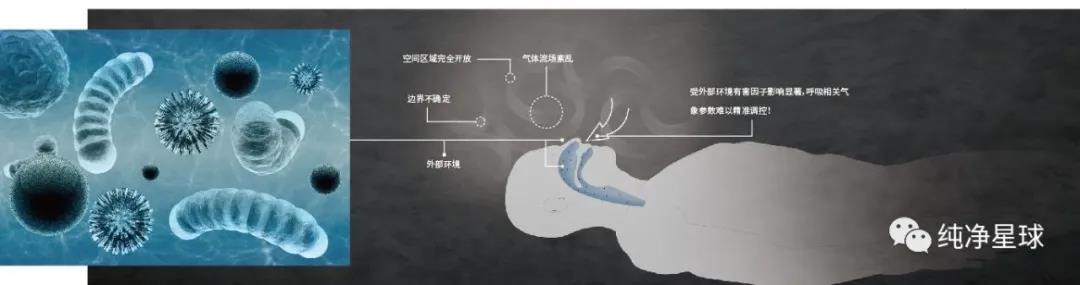

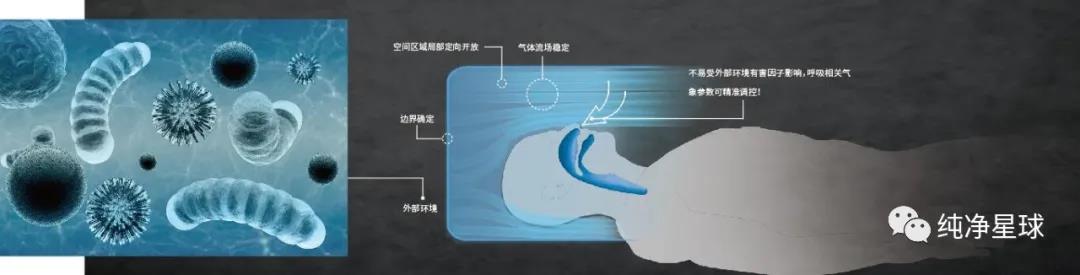

“自然呼吸微环境”固有的三大缺陷:1.空间区域完全开放——与外部环境无隔离,存在交叉感染风险;2.边界不确定——吸入气体的温湿度无法精准调控;3.气体流场紊乱——存在废气回吸现象,如呼出的CO₂废气、病毒颗粒、炎性分泌物颗粒等可被再次吸入。

良好设计的“人工呼吸微环境”具有三大优势:1.空间区域局部定向开放——与外部环境有效动态隔离,无交叉感染风险;2.边界确定——吸入气体的温湿度可精准调控;3.气体流场稳定——无废气回吸现象,呼出的CO₂废气、病毒颗粒、炎性分泌物颗粒等不会被再次吸入。

睡眠呼吸微环境的好坏对睡眠质量、呼吸系统、心血管系统及其他人体各系统功能,甚至寿命,均有显著影响。

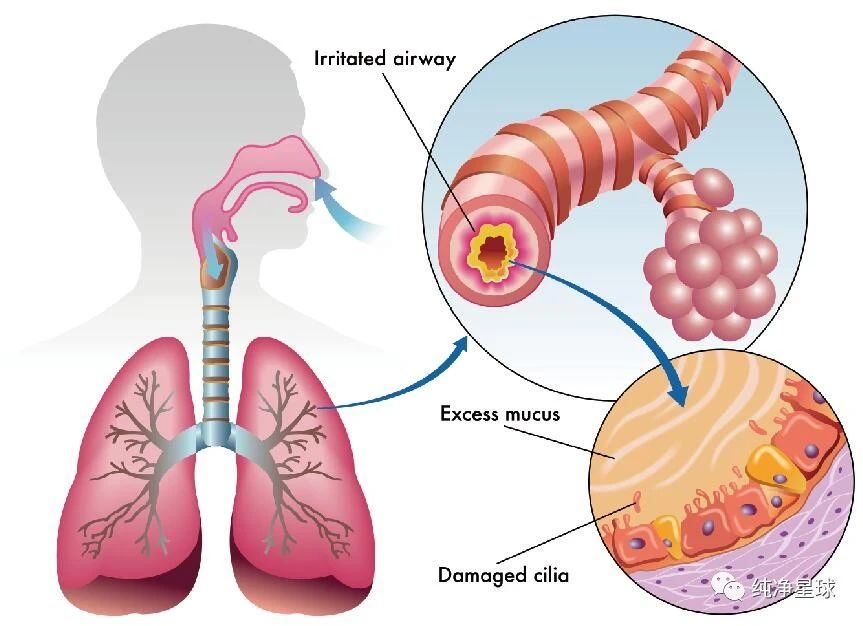

睡眠过程中,由于副交感神经兴奋,心跳及呼吸减慢、血压降低、支气管收缩、传导性气道纤毛摆动减弱,呼吸防护能力显著下降,即使空气中存有少量的有害颗粒物,病患的咳嗽、哮喘及其他病症均易于发生并加重。

呼吸微环境中的颗粒物对人体的影响

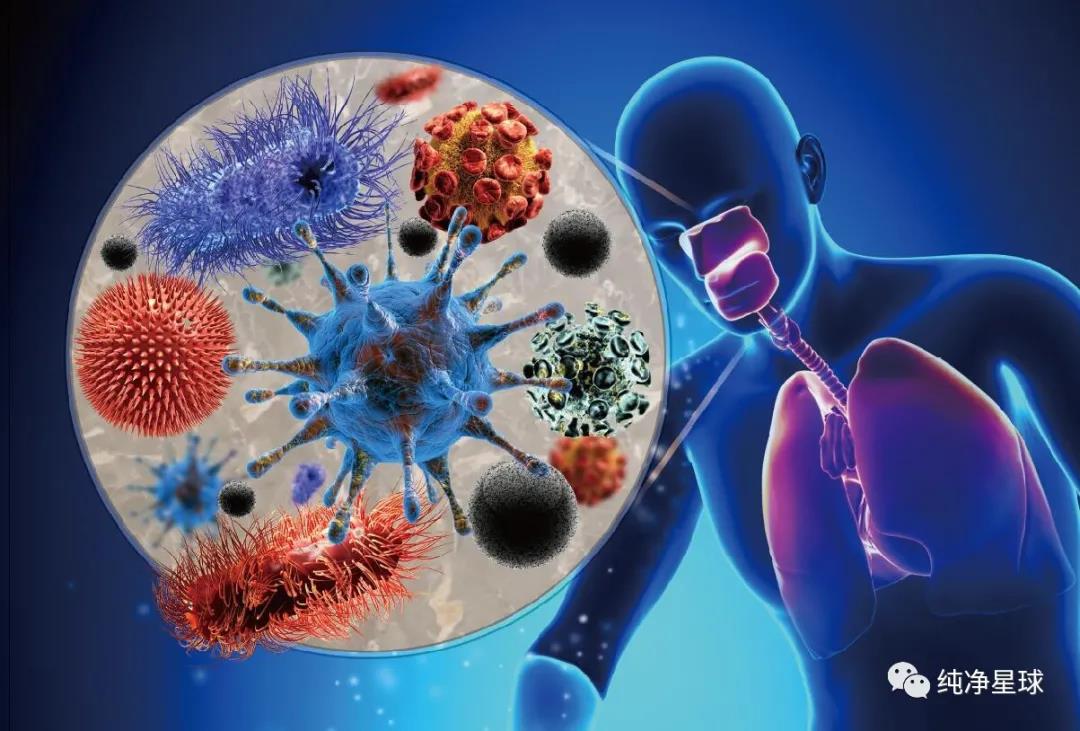

大量研究表明,空气中直径10μm以下的颗粒物即可引发健康风险,各类过敏原及病原微生物可附着其上成“簇”,持久存在成为“致病颗粒物”;睡眠期间因传导性气道的黏液纤毛清除系统功能下降,吸入的颗粒物难以有效清除,“致病颗粒物”所致的过敏性哮喘和感染易于发生并加重;而直径小于2.5μm的细颗粒物可顺利达到肺泡引发炎症,其中更微小的颗粒物则可穿越“气血屏障”进入血液循环危害全身各组织器官,尤其易于诱发并加重心脑血管疾病,使受害者平均寿命显著缩减!《美国科学院院报》关于淮河以南以北的降尘浓度研究显示,由于有供暖燃煤的区别,淮河以北居民预期寿命平均缩短5.52年。

哈佛医学院、清华大学医学院共同发表在《英国医学杂志》的一項关于9500万人数据的大型研究证实,PM2.5浓度每增加1μg/m³,心衰、心梗、心律失常、肺炎、慢阻肺、支气管扩张、呼吸衰竭、帕金森病、糖尿病、血栓、静脉炎、体液和电解质紊乱等疾病相关的每年住院数量将增加5692例,住院天数增加32314天,死亡增加634例,因病情导致65亿美金的经济损失。研究同时发现,即便在PM2.5水平低于世界卫生组织(WHO)空气质量标准(25μg/m³)的日子里,仍然存在这种关联。“PM2.5没有安全下限”已成医学共识。

呼吸微环境中的气体温湿度对人体的影响

干冷空气堪称“黏液纤毛的杀手”,湿度小于40%RH的干冷空气短时间吸入即会显著损伤传导性气道黏液纤毛清除系统,并可导致支气管收缩及冠状动脉痉挛,严重影响心肺功能。

呼吸微环境中的空气负氧离子对人体的影响

空气负氧离子作为“蓝色维他命”和“空气长寿素”本应对人体生长发育与疾病防治具有极为积极的作用,但由于空气中各种颗粒物的存在,负氧离子被快速“中和”,最终无法经呼吸道有效摄入;而负氧离子在无颗粒物存在的空气中寿命最长,可经肺泡进入血液循环为各组织器官“充电”。

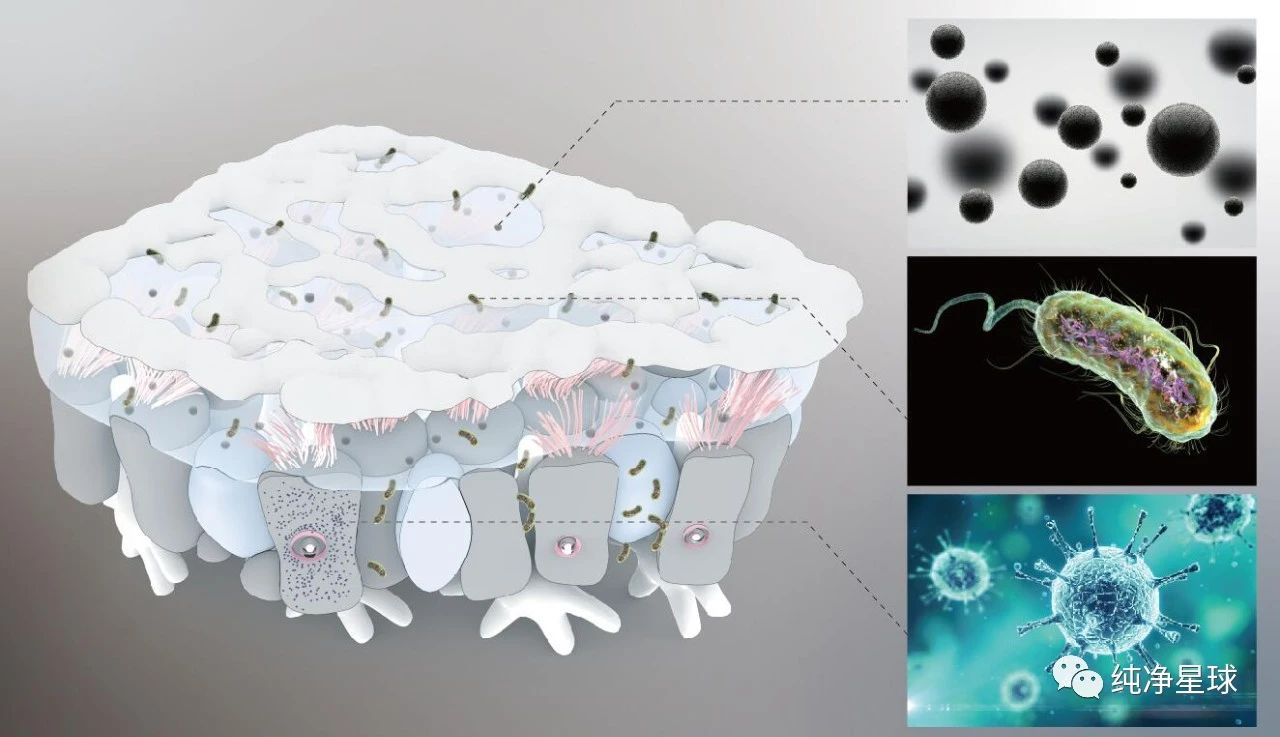

起始于鼻,以“通道”方式枝蔓般延展的人类呼吸系统,具有呼吸防护(传导性气道)与气血交换(肺的呼吸部)两大核心功能,良好的呼吸防护是气血交换能够顺利进行的前提!通常呼吸系统从气管到肺泡划分为二十三级,其中前十六级属于传导性气道,传导性气道的黏液纤毛清除系统承担了主要的呼吸防护功能,是机体抵御外来致病因子入侵的第一道天然屏障。

研究发现,向实验组哺乳动物呼吸道预先喷射淀粉浆剂后再喷射肺炎球菌,由于淀粉浆剂“封闭”了传导性气道黏液纤毛清除系统的功能,该组动物一定会发生肺炎;而对照组不预先喷射淀粉浆剂,直接喷射肺炎球菌,则该组动物只是偶尔发生肺炎。

大量临床研究表明,健全的黏液纤毛清除系统是传导性气道呼吸防护功能的关键,而黏液纤毛清除系统的受损则成为各种呼吸道疾病的起点!

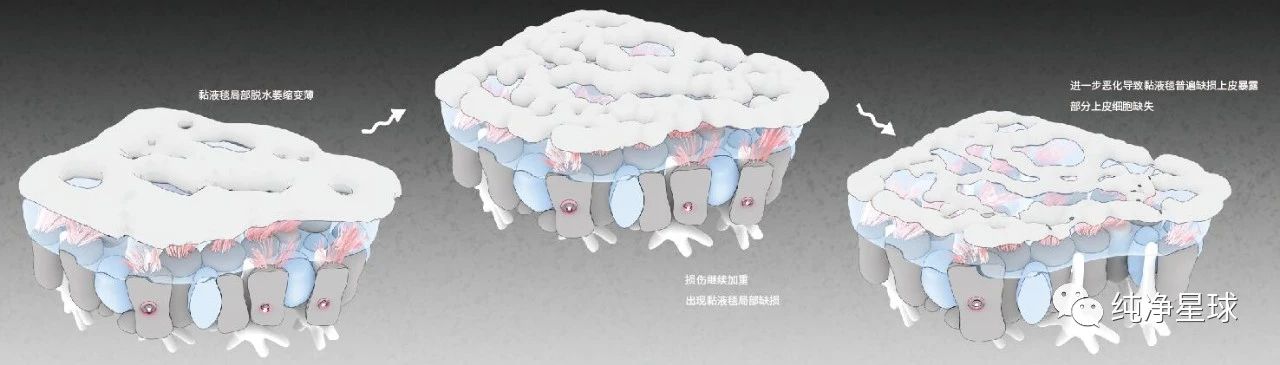

“人体呼吸系统总表面积约140㎡(主要为肺泡面积),传导性气道表面积只有0.03㎡,而这小小的“关键防护区域”则承担了呼吸系统绝大多数的防护任务;凝胶层(黏液毯)、溶胶层及沉浸在溶胶层中的可定向摆动的纤毛是传导性气道呼吸防护的独特结构,外来吸入的花粉、微生物及其他颗粒物被粘附在黏液毯表面,每个纤毛细胞约有200根纤毛,其顶端可接触到黏液毯并以极高的频率做“甩鞭”式运动,使黏液毯类似“溪流”般持续移动,无数条排污的“溪流”将各类颗粒物源源不断的运输至咽部,最终以咳痰或吞咽的方式排出呼吸系统。”

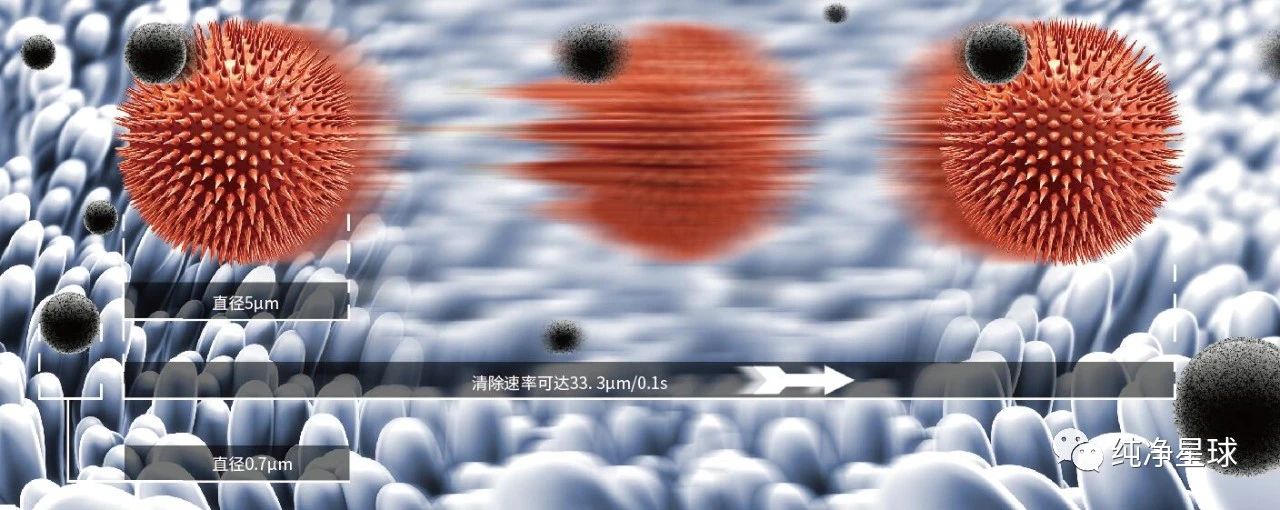

当黏液纤毛清除系统功能健全时,花粉、细菌或其他颗粒物在0.1s内即可被移动33.3μm;以直径3μm左右的球菌为例,当其从吸入气流中坠落在黏液毯的一刻起,瞬间(0.1s)即被“排污的溪流”冲刷到十倍自身尺寸之外,细菌感染无从发生!图中展示直径5μm的可引发哮喘的花粉颗粒及直径0.7μm的细小颗粒物被吸入呼吸道,瞬间(0.1s)即与黏膜的初始坠落点脱离,基本上没有与黏膜细胞充分接触的时间;健全的黏液纤毛清除系统构成了人体最为珍贵的保卫呼吸安全的“动态屏障”(为清晰显示颗粒物运动轨迹,图中隐藏了透明态的黏液毯)。

除了“防”,黏液纤毛清除系统对于呼吸系统还有“护”的功能,主要体现在湿化(黏液毯水分蒸发)和温化(黏液毯热量释放)吸入气体,避免干冷气体损伤各级气道与肺泡。

当黏液纤毛清除系统功能健全时,其功能惊人的强大!能够以每分钟5-20mm的速率清除进入呼吸道的各类致病颗粒物,使其无法在黏膜表面长时间停留,更无机会接触和损伤黏膜上皮细胞,吸入过敏原导致的哮喘、过敏性鼻炎和吸入病原微生物导致的感染不会发生!新冠疫情期间未佩戴口罩却频繁接触确诊患者的人群中也有大量不被感染者,其黏液纤毛清除系统功能通常健全。

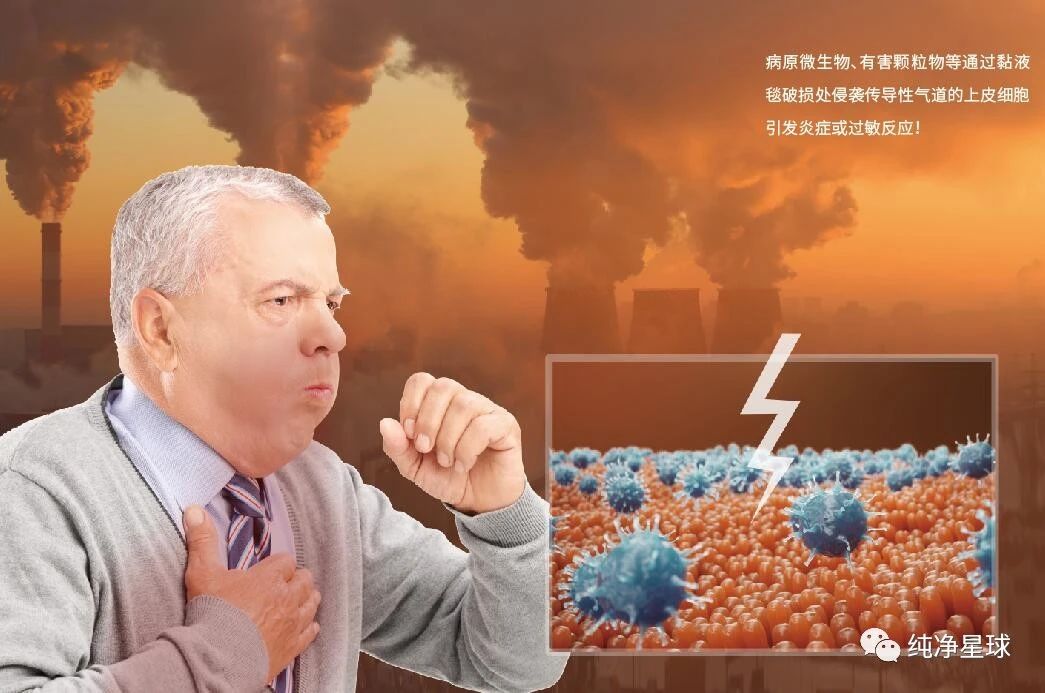

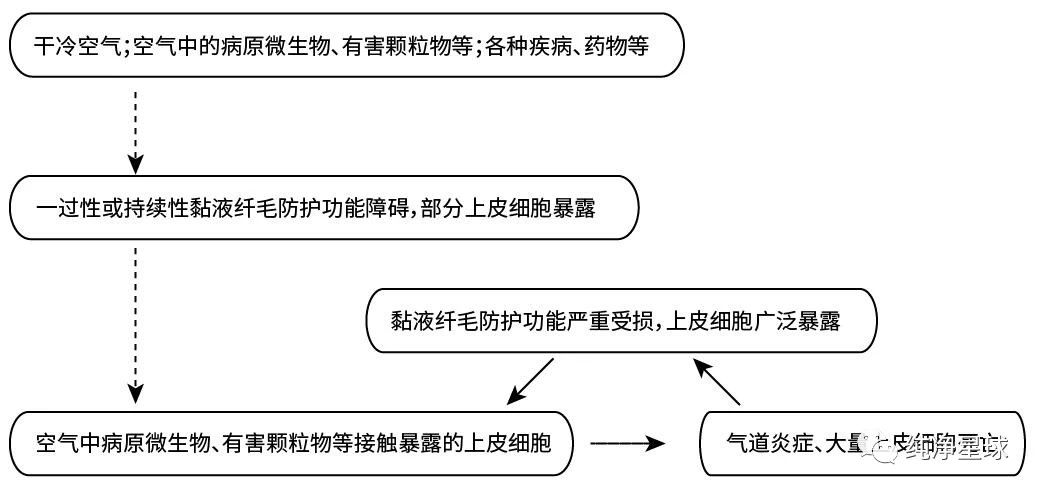

黏液纤毛清除系统虽功能强大但其本身也很脆弱!多种体内、体外不利因素均可快速且显著破坏黏液毯的完整性,出现纤毛摆动障碍、黏液传输速率下降,上皮细胞直接暴露在黏液毯的缺损区域,致病颗粒物直接侵袭上皮细胞并持续停留,感染或哮喘等易于发生。

损伤黏液纤毛清除系统的常见内部原因包括服用药物、辛辣饮食、肥胖、脱水、缺乏运动、失眠、糖尿病、心血管疾病、呼吸道感染等;外部原因包括干冷空气、空气污染、吸烟等。

大量临床事实证明,呼吸系统疾病如鼻炎、哮喘、呼吸道感染、慢阻肺等,常起始于黏液纤毛清除系统的受损,并因黏液纤毛清除系统的持续受损而加重,最大程度恢复黏液纤毛清除系统的呼吸防护功能是各类呼吸系统疾病好转或痊愈的关键。

健康人群的黏液纤毛清除系统功能正常时,少量吸入的病原微生物、过敏原、其他颗粒物均无法在呼吸道内长时间停留,相应的疾病难以发生。

而对于已有呼吸道炎症的患者,黏液纤毛清除系统功能崩溃,无数条排污的“溪流”干涸,此时免疫系统不仅要努力消灭已感染区域内不断繁殖的微生物,还要疲于应对随气流吸入的新的微生物、过敏原、其他颗粒物,徒劳消耗大量吞噬细胞,并导致免疫信号传导混乱,免疫失调加重,从而形成恶性循环,气道炎症迁延不愈,严重影响气血交换,随时引发心肺功能衰竭,即便抢救及时,生命得以保全,最终气道结构也会发生不可逆的纤维化等塑性改变,危害患者终生。

为何哮喘会反复发作?

在哮喘病程中,气道炎症(伴随黏液纤毛清除系统的损伤)、气道高反应性两者相互作用形成恶性循环,成为哮喘反复发作及气道炎症迁延不愈的重要原因;气道高反应性的患者,即使遇到日常生活中对正常人影响很小的轻微刺激,如普通感冒、吸入少量过敏原、吸入干冷空气、吸入少量烟雾等就易导致哮喘发作。

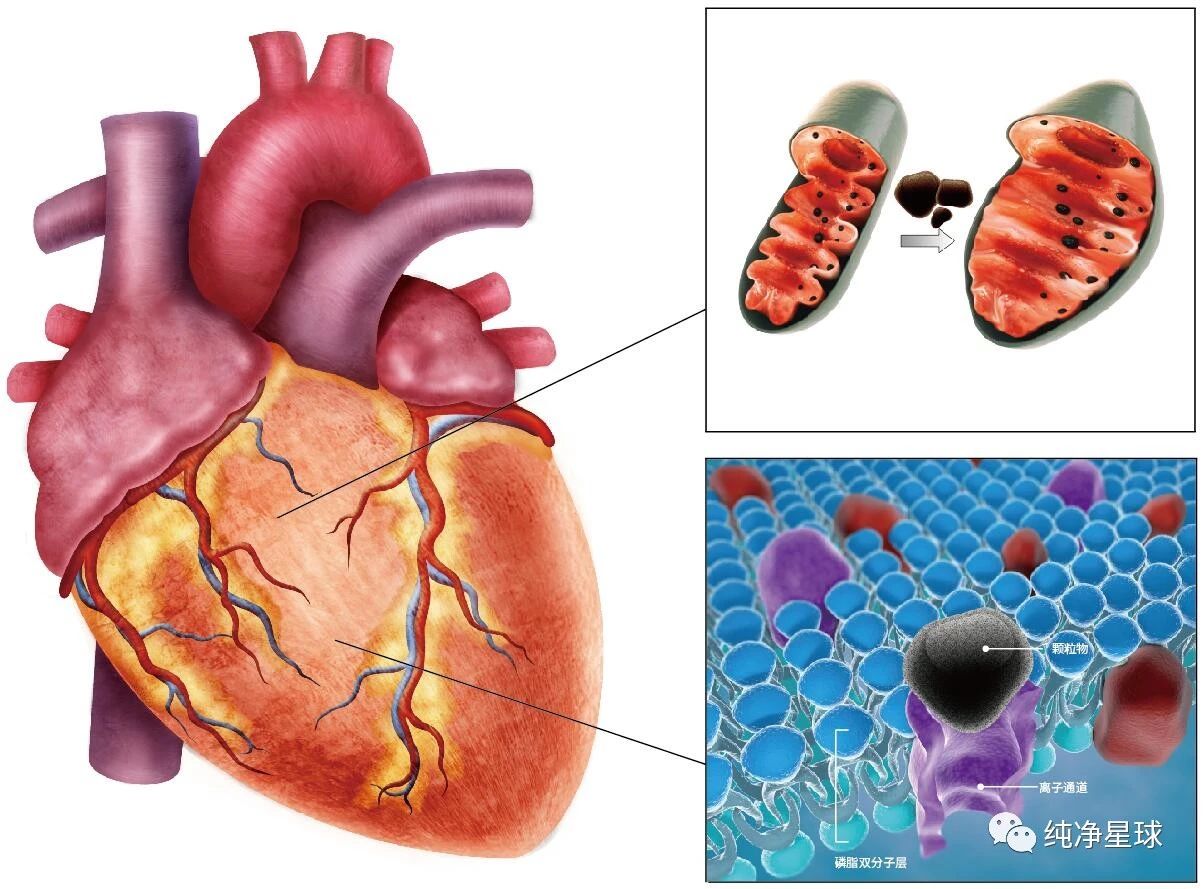

流行病学分析表明,空气污染对心血管系统的影响不亚于呼吸系统。影响程度具体与空气中颗粒物直径有关,大直径颗粒物更多影响呼吸道,而细小颗粒物尤其是超细小颗粒物则更多对心血管系统造成损伤。颗粒物通过诱发氧化应激、诱发炎症反应、直接阻塞心肌离子通道、影响凝血机制、损伤心肌细胞线粒体等方式危害心血管系统。

空气污染对心血管的影响可以简单分为短期作用和长期效应。

短期作用

有害颗粒物的短期暴露即会显著增加缺血性心脏病、心律失常和心衰的发生率。

长期效应

哈佛六城市研究(HSC)证实长期接触污染空气与心血管疾病的死亡率升高有关,并且研究发现PM2.5浓度每下降1μg/m³,整体死亡率就会相应地减少3%;PM2.5浓度轻微上升,心肌梗死后的临床预后更差,发生心力衰竭更多,再住院率更高,对于心血管疾病而言PM2.5没有安全阈值存在。

对于黏液纤毛清除系统受损的人群,由于缺少了对空气中致病颗粒物的屏障与清除作用,其对心血管系统的危害更为严重。

损伤心肌细胞线粒体

欧美多所大学共同领导的一项研究发现,空气污染纳米颗粒可以进入人体心脏细胞中,对线粒体造成损害。线粒体是细胞中制造能量的细胞器,被称为细胞的发电厂。心肌细胞中存在着丰富的线粒体,线粒体对于维持心脏功能具有至关重要的作用。空气污染纳米颗粒可导致线粒体内活性氧的积累,进而导致线粒体膨大、内膜非特异性孔道产生等不良结果,从而加速线粒体凋亡。

直接阻断心肌离子通道

研究发现,细小颗粒物的可溶性部分能够穿透气血屏障直接进入循环到达心脏,严重影响心肌细胞膜的离子转运功能;例如,颗粒物上所吸附的Ni²﹢、Co²﹢等过渡金属离子可选择性阻滞细胞膜上钙离子通道;而颗粒物在高浓度下,还可非选择性地阻滞或延迟恢复细胞膜钾离子通道;心肌动作电位失调,导致心律失常发生。

生理功能的人工替代是现代医学中极为常见且有效的策略。

人类呼吸系统的人工替代围绕呼吸防护(传导性气道)与气血交换(肺的呼吸部)两大核心功能展开,具体是指体外呼吸防护与体外膜肺氧合两部分。

体外膜肺氧合

ECMO相当于给肺“开了外挂”,承担起气血交换的任务,使人体肺脏处于暂时休息状态,ECMO并不能针对疾病本身给予治疗,只是一种挽救性的替代手段,为引起急性呼吸衰竭或循环衰竭的原发疾病的治疗赢得更多时间。在病情危重时,可被当做“救命的最后一个武器”,即便及时应用,ECMO的治愈率仍很低。

体外膜肺氧合(Extracorporeal Membrane Oxygenation, ECMO),又称人工气血交换,通过一个外在的与人体循环连通的机器,仿生肺脏摄取氧气并排出二氧化碳的功能,设备昂贵,通常主机300万/台左右,开机费6万左右,每天使用费3万左右,虽然对呼吸衰竭患者治愈率很低且存有严重的并发症,如出血、感染、急性肾衰竭等,但因其能一定程度的替代肺脏气血交换功能,仍不失为伟大的创新。

通常呼吸防护功能下降或崩溃时才会发生呼吸系统疾病,最终发展至呼吸衰竭而需要体外膜肺氧合,而呼吸衰竭发生之前的任何阶段,良好的呼吸防护都是气血交换能够顺利进行的前提和保障!

体外呼吸防护(Extracorporeal Respiratory Protection,ERP),又称人工呼吸防护,是指通过外在的人工呼吸环境系统,仿生传导性气道黏液纤毛清除系统的基础功能,充分隔离空气中的各种致病颗粒物。目前比较理想的人工呼吸防护系统是医院的无菌病房。

而当传导性气道的呼吸防护功能下降或崩溃时,即使住进稀缺的无菌病房,其内部百级洁净的空气虽可保证不增加气道微生物负荷,但个体化需求的温暖湿润气流及有助炎症消除的足量空气负氧离子也无法提供。